多樣的活力城市,是聰明包容的人文城市,是安全韌性的生態城市,是便捷互聯的智慧城市,是以人為本的宜居城市。為確保中國超大、特大城市高質量發展,報告以“超大、特大城市:健康基準與理想標桿”為主題,從全球發展的實踐提煉超大、特大城市理想發展的主要特征、決定因素和作用機制,構建全球超大、特大城市理論標準和我國的合理區間,對照發現我國超大、特大城市存在的問題,提出邁向健康發展目標的對策建議。

從城市看中國:聚中有散,通向共同富裕之路

本年度總體報告聚焦從城市看中國:聚中有散,通向共同富裕之路,研究發現:從區域維度看東部在高端要素聚集的同時,中低端要素向中部和西部擴散的“聚中有散”塑造崛起,人口、人才和產業在南方加速聚集的同時,未向北方擴散的“只聚不散”形成分化;從城市維度看全國向群內人口和經濟活動大尺度聚集與一、二線城市和中心城區向周邊小尺度擴散的同時發生的“大聚小散”帶動共富,高端要素集中聚集的同時,中低端要素產業分散聚集的“高聚低散”促進升級;從都市圈維度看,都市圈是“高端聚集低端擴散”、“大尺度聚集小尺度擴散”、“成長型聚集成熟型擴散”的集中體現;從長江經濟帶看,都市圈、核心城市、城區的“聚中有散”鍛造長江經濟帶。

2021年11月2日,中國社會科學院財經戰略研究院與中國社會科學出版社在北京共同發布“中國社會科學院財經戰略研究院創新工程重大成果《中國城市競爭力報告No.19:超大、特大城市:健康基準與理想標桿》”(以下簡稱報告)。該報告由中國社會科學院財經戰略研究院倪鵬飛作首席研究員,全國城市競爭力專家共同攜手聯合完成。

中國社會科學院財經戰略研究院院長何德旭、中國社會科學出版社黨委書記、社長趙劍英、鳳凰網財經研究院院長劉杉作特別致辭。中國社會科學院城市與競爭力研究中心主任倪鵬飛等課題組成員代表課題組介紹研究成果,中國社會科學出版社副總編輯王茵主持特別致辭和報告發布。國務院參事室特約研究員、國家統計局原總經濟師姚景源、全國政協委員、中國社會科學院經濟研究所原所長裴長洪、國務院發展研究中心發展戰略和區域經濟部部長侯永志、中國社會科學院工業經濟研究所副所長、《中國經營報》社長季為民、國務院發展研究中心公共管理與人力資源所研究員趙崢作主題演講,中國社科院城市與競爭力研究中心副主任劉彥平主持主題演講。

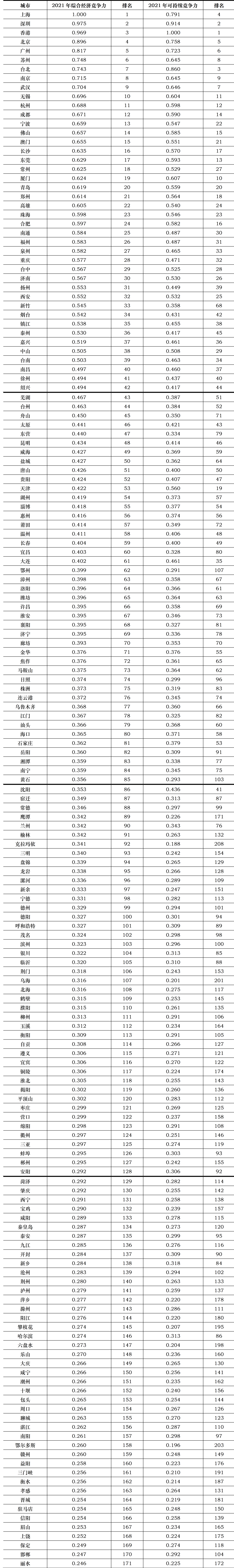

通過課題組的長期研究,按照指標最小化原則,報告構建了綜合經濟競爭力和可持續競爭力,除此之外,其內部又包含各分項競爭力,對2021年中國291個城市的方方面面進行衡量。2021年中國城市競爭力表現最為突出的五個城市為:上海、北京、深圳、香港、廣州。這五大城市不僅包攬了綜合經濟競爭力、當地要素競爭力、經濟活力競爭力、營商硬環境競爭力、全球聯系競爭力前五,而且在可持續競爭力、營商軟環境競爭力、科技創新競爭力、環境韌性競爭力、社會和諧競爭力等方面也名列前茅。其中,上海的綜合經濟競爭力、營商硬環境競爭力、全球聯系競爭力、社會和諧競爭力排全國第一;北京的科技創新競爭力、營商軟環境競爭力排全國第一;深圳的當地要素競爭力、經濟活力競爭力排全國第一;香港的可持續競爭力、環境韌性競爭力排全國第一;廣州則在各個方面均表現較強,并且在有些方面要強于其它城市。

2021年綜合經濟競爭力排名前十城市依次為:上海、深圳、香港、北京、廣州、蘇州、臺北、南京、武漢、無錫;排名第十一到第二十的城市依次為:杭州、成都、寧波、佛山、澳門、長沙、東莞、常州、廈門、青島。上海超越香港、深圳,居綜合經濟競爭力第一。從綜合經濟競爭力前20強角度來看,各城市的總體變化格局已經大致確定,但前3強城市有所變化,其中上海上升2名,超過香港和深圳,居中國第1名,而深圳則下降1名,排全國第2名,香港下降1名,排全國第3名。除此之外,北京、廣州、蘇州、臺北、南京、武漢、無錫、杭州、成都、寧波、佛山、澳門、長沙等城市的綜合經濟競爭力排名相對于去年均維持不變,頭部格局基本穩定。在前20強中,僅廈門上升3名,東莞上升2名,上升幅度較大。

2021年中國綜合經濟競爭力研究發現:頭部城市排名基本穩定,區域中心城市仍然引領全國;總體來看,綜合經濟競爭力“南高北低、南升北降”的趨勢依舊延續,而“東高中西低,東降中升”的(趨勢)開始出現;從層級角度來看,二線城市內部差異較小、競爭激烈;各省份基本均呈現綜合經濟競爭力上升的省份趨于收斂,綜合經濟競爭力下降的省份趨于發散的狀態;從城市群角度來看,中部的合肥城市群、南昌城市群上升幅度最大。

2021年中國當地要素競爭力排名前十的城市依次為:深圳、上海、香港、北京、廣州、臺北、南京、成都、武漢、杭州;排名第十一到第二十的城市依次為:重慶、天津、青島、蘇州、東莞、西安、長沙、合肥、佛山、廈門。總體來看,中心城市當地要素競爭力仍然絕對領先;當地要素競爭力呈現“區域中部崛起,層級高低分化”格局;省份呈現“高競爭力差異小,低競爭力差異大”格局;城市群內部當地要素競爭力分布格局決定其總體水平和差異;青年人才比例是決定當地要素競爭力差異的關鍵變量。

2021年中國營商硬環境競爭力排名前十的城市依次為:上海、深圳、香港、北京、廣州、高雄、廈門、臺北、澳門、東莞;排名第十一到第二十的城市依次為:蘇州、廊坊、無錫、青島、舟山、天津、西安、杭州、寧波、成都。總體來看,中國城市營商硬環境競爭力整體呈橄欖形分布;從區域角度來看,發達區域分化明顯,次發達區域快速收斂,集聚與擴散并存;從各省角度來看,發達地區空中運輸優勢不容小覷,省內差異全面縮小;從層級角度來看,一線城市全面領跑,低層級營商硬環境加速分化;從城市群角度來看,長三角與珠三角城市群保持領先,與京津冀城市圈的差距逐漸拉開,海峽西岸城市群繼續穩步提升。

2021年中國營商軟環境競爭力排名前十的城市依次為:北京、香港、上海、臺北、杭州、深圳、廣州、南京、武漢、天津;排名第十一到第二十的城市依次為:西安、成都、青島、濟南、長沙、重慶、廈門、大連、合肥、珠海。總體來看,中國城市整體營商軟環境明顯提升,但區域差距依然顯著,東部地區領跑全國,西南上升,東北掉隊;西部環境明顯優化的同時北方正大幅改善;從分項指標來看,各分項具有明顯的差異,表現相對較弱的社會安全與市場化基本維持去年的水平,而開放度、經商便利度、大學指數和產權保護四個方面則均有顯著進步,六分項中“四進兩穩”拉動營商軟環境整體水平的大幅上升;從城市群維度來看,城市群城市的營商軟環境依然顯著高于非城市群城市,但城市群之間水平存在差異,且面臨非城市群城市的快速追趕。

2021年中國全球聯系競爭力排名前十的城市依次為:上海、香港、北京、深圳、廣州、天津、杭州、廈門、南京、大連;排名第十一到第二十的城市依次為:蘇州、青島、西安、成都、武漢、寧波、重慶、合肥、福州、鄭州。從總體格局來看,頭部城市在全球聯系方面綜合表現卓越;從區域角度來看,全球聯系指數呈現總體“越落后、越分化”特點;從省域角度來看,東部沿海區地區全球聯系指數高、分化小;從城市群角度來看,長三角城市群全球聯系整體表現優異,是我國全球聯系城市群的標桿;從層級角度來看,一線城市間、二線城市間全球聯系分化較小。

2021年中國可持續競爭力排名前十的城市依次為:香港、深圳、臺北、上海、北京、廣州、武漢、蘇州、南京、廈門;排名第十一到第二十的城市依次為:無錫、杭州、東莞、成都、佛山、合肥、長沙、鄭州、天津、青島。具體而言,前6強城市排名變化保持不變。從前20名分布來看,東南地區占據10席,港澳臺地區占據2席,環渤海地區占據3席,西南地區占據1席,中部地區4席,總體覆蓋北京、福建、廣東、湖北、江蘇、上海、香港等13個省(市、行政區),發達城市可持續競爭力格局穩定。從全國城市可持續競爭力分布角度來看,可持續競爭力較強的城市主要分布在京津冀城市群、山東半島城市群、長三角城市群、珠三角城市群、成渝城市群以及中部的中心城市,特別是中心城市引領周邊城市形成的大都市圈格局,如北京及周邊城市、青島及周邊城市、鄭州及周邊城市、西安及周邊城市、武漢及周邊城市、長沙及周邊城市等成為主導中國城市可持續競爭力的中堅力量。

2021年中國可持續競爭力研究發現:從中國城市可持續競爭力總體來看,中部城市迅速崛起,頭部發達城市可持續競爭力格局逐步穩定。從中國各區域可持續競爭力來看,中部地區優勢凸顯,東部及港澳臺地區仍然為城市競爭力的主要領導者。東北及西部地區可持續競爭力偏低。從各省份可持續競爭力來看,各省呈“越強越收斂、越弱越分化”的一核驅動、多核驅動格局。從各城市群可持續競爭力來看,均衡式發展總體強于單點發展。從各層級可持續競爭力來看,一二三四線城市格局趨于穩定,四線城市人才增量競爭力分化嚴峻。從可持續競爭力核心指標人才密度競爭力來看,南升北降格局已定。

2021年中國經濟活力競爭力排名前十的城市依次為:深圳、北京、香港、上海、廣州、南京、廈門、臺北、杭州、珠海;排名第十一到第二十的城市依次為:武漢、蘇州、無錫、長沙、寧波、澳門、成都、鄭州、青島、泉州。總體來看,中國整體呈現出東部領先,中西部并行追趕,東北部落后,南強而北弱的經濟活力格局。位于頭部城市的經濟活力競爭力格局趨于穩定,城市間經濟活力差距不斷加大,城市經濟活力趨于相對低水平化分布;省級的經濟活力呈現越強越收斂、經濟活力越弱越分化的情況;一二三四線城市呈遞進式格局,城市經濟活力水平狀況與城市等級劃分基本吻合。

2021年中國環境韌性競爭力排名前十的城市依次為:香港、澳門、深圳、東莞、舟山、廣州、上海、廈門、蘇州、汕頭;排名第十一到第二十的城市依次為:中山、臺北、佛山、常州、珠海、三亞、寧波、金華、盤錦、無錫。總體來看,中國城市環境韌性競爭力東西分化減弱、南北分化加劇;城市環境韌性競爭力處于中下游的省份間競爭非常激烈,位于南方的部分中西部省份在強勢崛起,而位于北方的部分東部與中部地區省份出現明顯下滑;粵港澳大灣區城市群與長三角城市群仍然是中國城市環境韌性競爭力最高的前兩名城市群,但北方的中原城市群、山東半島城市群與京津冀城市群排名下降明顯,南方的北部灣城市群、成渝城市群與長江中游城市群排名上升明顯,總體呈現出“南升北降”的總體趨勢;環境污染度仍然是中國城市環境韌性競爭力的關鍵短板,且這一短板仍在惡化。

2021年中國社會和諧競爭力排名前十的城市依次為:上海、臺北、北京、重慶、高雄、武漢、杭州、西安、臺南、成都;排名第十一到第二十的城市依次為:廣州、臺中、南京、大連、沈陽、天津、鄭州、蘇州、青島、深圳。總體來看,中國城市社會和諧指數區域分化顯著,東部和南部地區優勢明顯,東南、港澳臺和環渤海區域引領城市社會和諧發展;省域角度來看,東南沿海省份社會和諧競爭力較高,中西部和東北部省份則相對落后;城市群角度來看,城市群城市社會和諧競爭力明顯優于非城市群城市,且城市間差異小于非城市群城市;不同維度角度來看,開放度制約了中國城市社會和諧度的提升,且城市間差異顯著,居住成本制約了一線城市社會和諧度的發展。

2021中國科技創新競爭力排名前十的城市依次為:北京、上海、深圳、香港、杭州、武漢、廣州、南京、臺北、青島;排名第十一到第二十的城市依次為:成都、蘇州、合肥、西安、廈門、天津、長沙、重慶、珠海、東莞。總體來看,深圳、青島、廈門、珠海、東莞等中心城市排名顯著進步;城市科技創新競爭力呈現板塊梯級分布;城市科技創新競爭力空間分化進一步凸顯;大學指數和科技企業指數依然是制約城市科技創新競爭力提升的短板;珠三角、北部灣、武漢城市群科技創新競爭力提升明顯,而晉中、遼中南、南昌城市群下滑顯著。

總體報告研究發現,當前中國的空間經濟演化在區域維度呈現出東西向和南北向的一組鮮明對比,即東部在高端要素聚集的同時,中低端要素向中部和西部擴散的“聚中有散”現象,以及人口、人才和產業在南方加速聚集的同時未向北方擴散的“只聚不散”現象。具體說來,首先,東部人口、經濟占比持續擴大,高端要素繼續聚集;中部崛起態勢鮮明,科創安徽引領發展;在東中一體共同進步中,“聚中有散”塑造了崛起和收斂。其次,經濟上“南升北降”,南北經濟差異擴大;人口上“北雁南飛”,南北人口分化加劇;產業上“北散南聚”,北方多地增長乏力,這種“只聚不散”加劇了分化與差異。

總體報告研究發現,中國的空間經濟演化在城市維度出現:全國向群內人口和經濟活動大尺度聚集,與一、二線城市和中心城區向周邊小尺度擴散的同時發生的“大聚小散”;高端要素集中聚集的同時,中低要素產業分散聚集的“高聚低散”;和成熟城市產業升級和成長城市制造業加速聚集的“成長聚集、成熟擴散”三類空間特征現象。具體說來,首先,“大聚”表現為在整體層面,人口和產業向城市的進一步聚集;此外,還表現為核心城市的聚集和邊緣城市的收縮;“小散”表現核心城市對周邊和下級城市的轉移,也通過在全域發揮作用,使城鄉收入差異持續減小,加速共同富裕。然而,個別城市也出現了區域流散背景下中心城市聚集的逆向變化,即“大散小聚”的情況。其次,“高聚”體現為高端要素向一、二線城市聚集;“低散”體現為一般產業向三、四線城市擴散,從而“高聚低散”造就了強二線城市的迅速崛起。然而,由于一些非市場行為的存在,造成了違反經濟規律的“高散低聚”,即高端要素產業的分散和低端要素的聚留。最后,成熟型城市呈現“先聚后散”歷程,成長型城市“還在聚集”之中,后工業化時代形成新的聚集特征,個別城市處于“人散我聚”狀態。

總體報告研究發現,都市圈是高端要素集中聚集與中低端要素產業分散聚集、大規模要素向圈內集中與圈內中心城市向周邊小尺度擴散以及成長型都市圈要素聚集與成熟型都市圈要素擴散的集中體現。從全國總體來看,都市圈集聚了我國大部分的人口和經濟,都市圈經濟總量占比達到73.48%,都市圈人口總量占比達到63.05%,其中經濟、人口規模最大的三個都市圈分別是上海、廣州和杭州都市圈。從都市圈內部來看,上海、武漢、鄭州、北京、成渝、廣州等都市圈均呈現小尺度擴散,中心城市人口開始向周邊城市流動。從區域來看,東部地區成熟型都市圈擴散外溢,如深圳都市圈,城市化率高于60%且三產與二產比重大于1,遷出企業多為食品加工等產業、遷入以貨幣金融服務為主的高端產業;中部都市圈崛起聚集,城市化率小于60%且三產與二產比重小于1,如合肥、鄭州都市圈,主要以集聚要素,承接新興產業為主。從能級來看,頭部都市圈高端服務業加速聚集,如首都都市圈三產與二產比例從2005到2018年增長了85.79%;部分周邊小城市承接低端制造業,如福州都市圈的三明、南平以及寧德等城市,成熟都市圈的低端產業外溢與高端產業承接并行,以成都為例,2005-2017年遷入企業數為353,遷出企業220家,且遷入企業多以互聯網、航空、醫藥制造等高端生產性服務業,遷出企業多為紡織、食品制造等低端制造產業。

總體報告研究發現,長江經濟帶:崛起于三尺度的聚集與擴散。北緯31度線是一條重要的經濟地理分界線,從地圖上看,這條線正好穿過長江流域,界定中國經濟權重的分布,可視為中國城市發展的“長江防線”。此外,長江沿線的都市圈及城市群正加速崛起,呈現由東向西“橫向擴散”的趨勢。長江經濟帶“聚集”了中國經濟的“半壁江山”,面積占全國的21.4%,是我國影響最大的黃金經濟帶。2020年,長江經濟帶總人口約6.06億人,占全國的42.92%,地區生產總值約47.16萬億元,占全國的46.42%。首先表現為核心城市“擴散”帶動長江流域都市圈發展,2021年中國經濟競爭力排名前10的城市中,有5個位于長江經濟帶(上海,蘇州,南京,武漢,無錫,);排名前20的城市中,有10個位于長江經濟帶(再加上杭州,成都、寧波,長沙,常州);其次表現為長江經濟帶都市圈承載高端產業群,但以低端產業外溢為主,如上海、杭州等中心城市,多數低端產業逐漸向外圍擴散;城市向農村的“擴散”造就長江流域融合發展,城鄉收入比長三角經濟區最小(1.96),中三角經濟區居中(2.03),成渝城市圈最高(2.15),但都顯著小于全國平均水平(2.64)。

報告以“特大超大城市:健康基準與理想標桿”為主題,從中心區、都市圈方面對全球特大超大城市的現狀與特征、高質量發展與健康程度、歷史演化與未來趨勢進行全樣本研究和提煉。基于相關文獻研究和基本常識,課題組提出了人類舒適生存最低需求理論和標準,推導出與國際經驗高度吻合的城市規模與密度理論標準,為全球實踐提供理論依據也為全球實證所檢驗。進而結合國情推演出我國的合理區間標準,對標出我國的問題及其影響。最后,基于理論標準及對標和借鑒高質量城市的標準和經驗,避免和汲取低質量城市的問題和教訓,提出我國特大超大的高質量發展的疏解的方向和思路。

主題報告發現:由于健康程度決定于城市的規模、密度、強度和功能,從實證上根據健康的程度可以大致確定超大、特大城市的規模、密度、強度和功能的健康標準和類型,總體比較歐洲發達國家超大、特大城市規模、密度、強度和功能最符合健康的標準,亞洲發達國家和地區的超大、特大城市次符合健康標準,拉美國家的超大特大城市很不符合健康標準,亞非中等收入以下國家的超大特大城市最不符合健康標準。

主題報告基于相關文獻,創新性提出人類舒適生存最低需求理論,及人類對空間、距離需求和生態平衡的極限標準:第一,人口居住空間不低于30平米,低于30平米存在明顯壓抑;第二,城市范圍內土地開發強度不能超過30%,超過30%自然生態系統就有可能遭到破環,危及生存環境;第三,建筑物高度即容積率也存在人類容忍的極限高度,由于地質結構不同城市之間有區別,但結合全球城市的經驗,就整個城市而言不宜超過2.5;第四,單次通勤時間不超過60分鐘;第五,城市住房用地占城市建設比例無論從環境、經濟還是社會角度看都是有區間,經驗顯示值在25-50%之間,低于和高于這一區間將不夠協調。

主題報告提出:鑒于未來15年中國城市化率將從65%提升到75%左右,中國也將進入高收入國家行列,以及人口多土少等國情,特大超大城市合理的規模、密度更接近合理區間的上限。因此,我國特大超大城市內部是一個三層嵌套的體系:根據我國人口眾多、資源緊缺、產業結構不均衡的發展狀況,與發達國家的城市相比,發展模式幾乎是相同的,均呈現多中心、多組團、分布式、間隔狀、網絡化的發展格局。

主題報告發現:我國一些超大、特大城市目前不同程度的存在沒有形成多組團體系,居住區域過于集中和單一,功能區和預留空間分布不均衡,道路交通體系建設過于封閉和一元化;存在總體規模大,核心區密度高,空間人口分布不合理等問題;存在建成區規模偏小,開發強度相對較低,建設用地結構不優,工業用地比重較高,城市空間結構和土地利用亟待優化等問題;存在經濟規模和經濟密度仍然相對較低,產業層次較低,輸出型產業發展不足,產業布局待優化,分工協作與多層嵌套欠缺,缺少全球頂尖城市,全球城市數量太少,功能層級較低,輸出性功能比較弱等問題;存在“一城獨大”且特大超大城市規模均較為接近,多層嵌套的城市體系尚未形成或進展緩慢等問題。

主題報告提出特大和超大城市功能疏解措施為:要遵循城市演化的客觀規律,立足于大都市圈發展的更高站位,破除制約大都市圈內各類要素自由流動和高效配置的體制機制障礙,通過政府引導市場來實現特大和超大城市非核心功能的有序疏解,推動大都市圈高質量發展。為推動我國超大特大城市健康發展,應當降低人口密度、開發強度,提高經濟密度,提升功能,擴大都市圈的空間面積,疏解低端功能,建高能級的城市。特別應當制定多層嵌套的大都市圈空間規劃;建設多組團、多中心、多層級的城鎮體系;積極引導市場來推動特大和超大城市非核心功能疏解;更大范圍的公共產品優化布局;創新功能疏解的體制機制。

這份由中國社會科學出版社出版的報告是中國城市競爭力課題組的第19次年度報告。利用指標體系和客觀數據,報告詳細評價了中國291個城市的綜合經濟競爭力、可持續競爭力及其它分項競爭力。報告從整體上衡量中國城市競爭力發展格局,以及有關方面距離理想狀態的差距。報告對各級政府尤其是城市政府部門、國內外企業、有關研究機構、社會公眾具有重要的決策參考意義和研究借鑒價值。

中國城市競爭力報告2021年度報告已出版付梓

注:文中圖片來自Unsplash, Pexels

附錄:2021年中國城市競爭力指數及排名