2021年11月2日,中國社會科學院財經戰略研究院與中國社會科學出版社在北京共同發布“中國社會科學院財經戰略研究院創新工程重大成果《中國城市競爭力報告No.19:超大、特大城市:健康基準與理想標桿》”(以下簡稱報告)。該報告由中國社會科學院財經戰略研究院倪鵬飛作首席研究員,全國城市競爭力專家共同攜手聯合完成。報告對中國291個城市的可持續競爭力進行評價研究發現:

城市可持續競爭力是指一個城市提升自身在經濟、社會、生態、創新、全球聯系等方面的優勢,并尋求系統優化,以持續滿足公民復雜而高級的福利效用的能力。

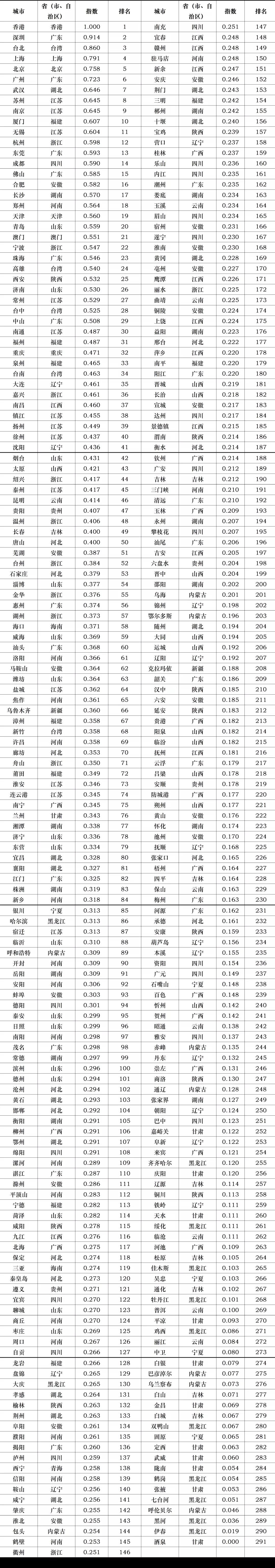

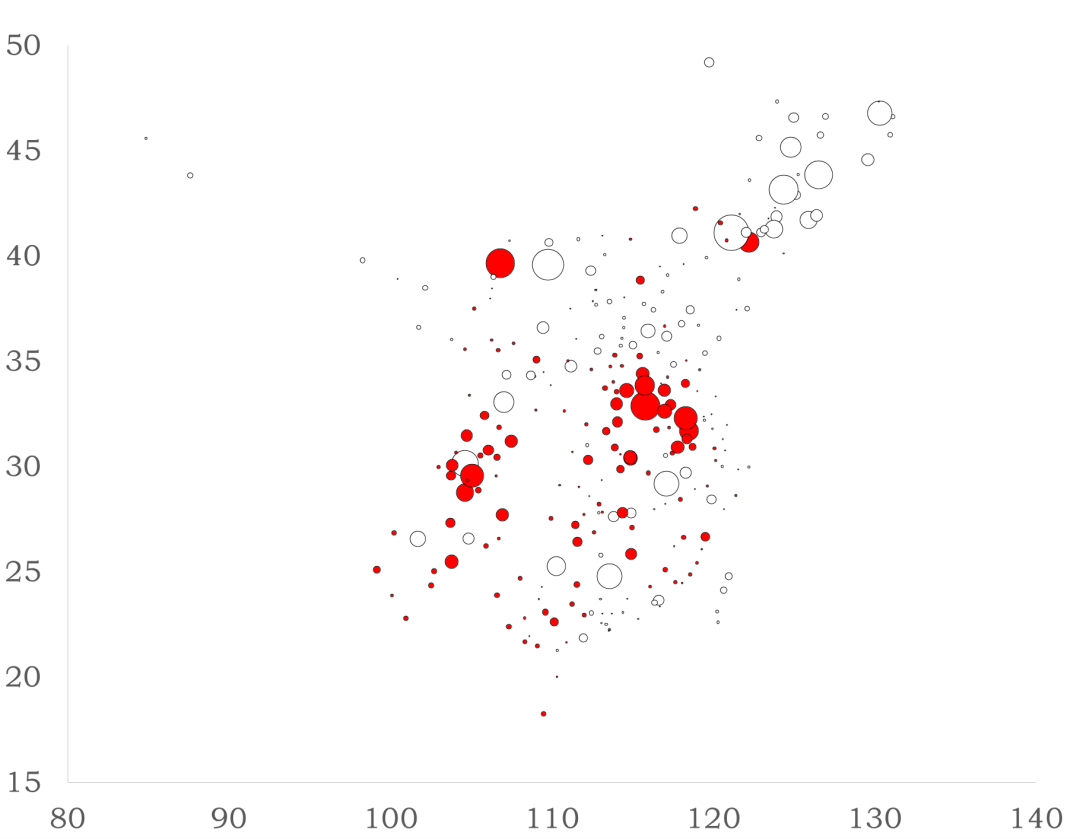

2021年中國可持續競爭力排名前十的城市依次為:香港、深圳、臺北、上海、北京、廣州、武漢、蘇州、南京、廈門;排名第十一到第二十的城市依次為:無錫、杭州、東莞、成都、佛山、合肥、長沙、鄭州、天津、青島。具體而言,前6強城市排名變化保持不變。從前20名分布來看,東南地區占據10席,港澳臺地區占據2席,環渤海地區占據3席,西南地區占據1席,中部地區4席,總體覆蓋北京、福建、廣東、湖北、江蘇、上海、香港等13個省(市、行政區),發達城市可持續競爭力格局穩定。從全國城市可持續競爭力分布角度來看,可持續競爭力較強的城市主要分布在京津冀城市群、山東半島城市群、長三角城市群、珠三角城市群、成渝城市群以及中部的中心城市,特別是中心城市引領周邊城市形成的大都市圈格局,如北京及周邊城市、青島及周邊城市、鄭州及周邊城市、西安及周邊城市、武漢及周邊城市、長沙及周邊城市等成為主導中國城市可持續競爭力的中堅力量。

2021年中國城市可持續競爭力的總體格局呈現“南升北降”。中部和西南地區可持續競爭力排名分別上升了8.5名和10.5名,而東北、港澳臺、環渤海灣、西北和東南地區的可持續競爭力排名均有所下降,其中東北降幅最大。此外,北方的130個城市中有78個城市的可持續競爭力排名處于下降狀態,平均降幅高達19名,占60%,有41個城市的可持續競爭力處于上升狀態,平均上升僅為12名,占31.35%,兩者形成差異,這也導致總體而言北方城市總體降低。而在161個南方城市中,僅有41個城市的可持續競爭力排名處于下降狀態,有112個城市的可持續競爭力排名處于上升狀態,占比達69.56%。

2021年中國城市可持續競爭力研究發現:大部分省份內部的可持續競爭力差異均在縮小。從各省(市、自治區)角度來看,香港、上海、北京、天津、澳門等地的可持續競爭力要顯著較高。除此之外,臺灣、江蘇、浙江、福建、廣東、山東等省份的可持續競爭力分別處于前列,特別的江蘇內部的蘇州、南京、無錫在全國前15名,省內競爭力較低的淮安、連云港、宿遷在全國排名分別為73、74、87名。此外,除了陜西、河北、黑龍江、臺灣、吉林等省處于省份內部可持續競爭力差異在擴大外,大部分省份內部的可持續競爭力差異均在縮小。具體來看,吉林、臺灣、陜西等省域處于可持續競爭力降低、內部差異擴大狀態;遼寧、山東、新疆、廣東、山西、內蒙古、浙江等省域處于可持續競爭力降低、內部差異縮小狀態;而其它省均處于可持續競爭力增強、省內差異縮小狀態,表現為城市可持續競爭力大幅提升,并且尾部城市提升幅度更大。

2021年中國城市可持續競爭力研究發現:多中心均衡式發展總體強于單點發展。從各省的可持續競爭力的格局來看,河北、福建、浙江的總體城市格局較為接近均表現為扁平雙中心格局,省內的廊坊和唐山、廈門和福州、杭州和寧波的可持續競爭力均較為接近;江蘇、山東、廣西的總體格局較為接近,均表現為扁平化多中心格局,不同的是江蘇和山東的城市為強強狀態,廣西的城市為弱弱狀態;寧夏、甘肅、云南表現為典型的雙中心格局,除了兩個中心城市以外,其他城市的可持續競爭力均較弱;河南、陜西、湖南、山西、湖北、吉林、四川則表現為一定的單中心格局。

附錄:2021年中國城市可持續競爭力